'생회'와 '숙회'

날로 먹는 회를 '생회(生膾)'라 하며, 생회에는 '육회' '생선회' '송이회' 따위가 있다. 그리고 살짝 데쳐서 먹는 회를 '숙회(熟膾)'라 한다. 숙회에는 생선살에 녹말을 무쳐서 끓는 물에 살짝 데친 '어채(魚菜)'와 미나리· 파· 시금치 따위를 데쳐서 상투 모양으로 감은 것을 초고추장에 찍어 먹는 '강회' '두릅회'가 있고, 오징어나 새우 문어 등을 데쳐서 만들기도 한다.

유명한 함경도 '회냉면'은 홍어나 가자미 같은 생선으로 맵게 만든 회를 냉면국수에 비벼 먹는 여름철 별미 음식이며, 겨울철에는 숭어를 밖에 내놓아 얼린다음 가늘게 채썰어 만든 회를 먹기도 한다. 이밖에 내수면에서 잡히는 여러 민물고기도 회로 많이 쓰이고 있다.

생선회는 이렇게 종류가 다양하지만 짐승고기는 기생충 감염의 우려가 많아서 육회는 주로 소의 살코기만 쓴다. 특히 돼지고기는 회로 먹어서는 아니되고 반드시 잘 익혀 먹어야 한다. 육회감으로는 소의 우둔 앞족에 있는 홍두깨살이나 사타구니에 붙어있는 대접살이 많이 쓰인다.

회(膾)에 관한 고사 격언

한·중·일 세 나라 중 중국에서는 일부 지역을 제외하고는 짐승고기나 생선고기를 날것으로 먹는 법이 거의 없다. 일본인들은 육회는 먹지 않지만 생선회인 '사시미'는 세계적으로 유명하다. 이에 비하여 한국인들은 대부분 육회나 생선회를 가리지 않고 좋아한다.

중국에서도 원(元)나라 초기까지는 회를 먹었다는 기록이 당시《거가필용(居 家必用)》이란 책의 양육회방(羊肉膾方)에 이렇게 남아있다."양(羊)의 간이나 처녑을 날로 가늘게 썰어 생강가루를 넣고 식초에 담가 먹는다." 그후 전국적으로 질병이 크게 만연하자 그 원인이 회라 하여 점차 먹지 않게 된것으로 생각된다. 회(膾)를 뜻하는 특수한자에 '齏'(재)가 있다. 잘게 썬 살코기에 파·부추 따위의 채소를 잘게 다져서 양념한 후 간장에 버무려 날로 먹는 음식이다.

우리나라에서는 고려시대에 이어 숭유(崇儒)사상이 발달한 조선조에 공자와 맹자가 좋아한 음식이라 하여 회를 즐겨 먹게 되었다.

공자의 제자였던 증자(曾子)는 부모님에게 효심이 극진했던 것으로 널리 알려져 있다. 부친이 생전에 대추[羊棗]를 무척 좋아했는데, 부친이 돌아가신 후 증자는 대추를 전혀 입에 대지 않았다고 한다. 이 이야기를 듣고 공손축(公孫丑)이 맹자에게 "회자(膾炙)와 대추는 어느 것이 더 맛이 있을까요?"라고 묻자 맹자는 "회자이다."라 대답하고는 증자가 맛있는 고기는 먹으면서도 변변치 않은 대추를 먹지 않는 것은 돌아가신 부친을 그리는 정이 지극하기 때문이라고 말했다.(《孟子》「盡心編」)

'회자'는 본래 날로 먹는 고기[膾]와 불에 구운 고기[炙]를 말하는데, 여기서는 매우 맛있는 대표적인 음식으로 예시되어 있다. 이 고사(古史)를 바탕으로 바탕으로 하여 수많은 사람들의 입맛을 돋궈오던 회자(膾炙)는 어떤 인물의 뒤어난 행동이나 시문(詩文) 등이 많은 사람들의 입에 오르내려서 널리 알려지는 것을 "인구에 회자되다[膾炙人口]."라고 표현하게 되었다.

우리 속담에 "몹시 데면 회도 불어 먹는다."라는 게 있다. 어떤 일로 한번 크게 혼난 사람은 그와 비슷한 것만 보아도 미리 겁을 낸다는 말이다.

육회문화의 뿌리를 찾아서

유럽에서는 육회를 '타타르 스테이크'라고 부른다. 유럽의 육회는 우리나라 육회와 별로 다를 게 없지만 소고기 대신 말고기를 쓰고 배[梨]대신 야채를 썰어 넣는 게 우리와 다르다. 그러나 우리 육회와 같은 뿌리를 가진 살코기 요리라는 것은 그 이름이 증명하고 있다.

옛부터 유럽에서는 동북 아시아 지방을 '타타르'라고 불러왔는데, 13세기 중반 아시아와 유럽을 휩쓸었던 칭키스칸의 몽골계 기마민족도 타타르(Tatar)로 속칭되고 있다. 따라서 '타타르 스테이크'는 몽골식 스테이크를 뜻하므로 유럽의 육회문화는 몽골민족에게서 전래되었을 것이다.

이와 마찬가지로 우리의 육회문화도 몽골민족이 세운 원(元)나라에서 고려 말엽에 전래된 것으로 보아야 할 것이다. '타타르'가 우리 역사에는 '달단(韃靼)'으로 나오는데, 이 종족이 우리나라에 들어와 짐승 잡는 일을 업으로 삼았다 하여 지난날 우리나라에서는 백정(白丁)의 뜻을 갖기도 하였다.

《어우야담(於于野談)》(1621년)에는 이런 내용의 글이 실려 있다.

"임진왜란 때 우리나라에 주둔했던 명(明)나라 군사들은 조선 사람들이 회를 잘 먹는 걸보고 모두 침을 뱉었다. 그래서 한 선비가 어떤 군사에게 '논어(論語)에서는 공자님도 회를 싫어하지 않는다고 했는데 회가 더럽다는 게 무슨 말이냐?" 고 물었다. 이에 그 군사는 "소의 밥통은 더러운 것을 싼 것이므로 회로 먹으면 뱃속이 편할 리 없다. 중국인들은 잘 익힌 고기가 아니면 먹지 않는다. 회는 오랑캐 음식이다.'라고 하면서 욕을 했다."

육회는 중국에서도 오랑캐 음식으로 알려져 있었듯이 고려가 원(元)의 지배를 받던 시절 이 땅에 흘러들었던 기마민족의 음식문화에서 비롯된 것임을 입증하는 것이다.

육회 요리 만드는 법

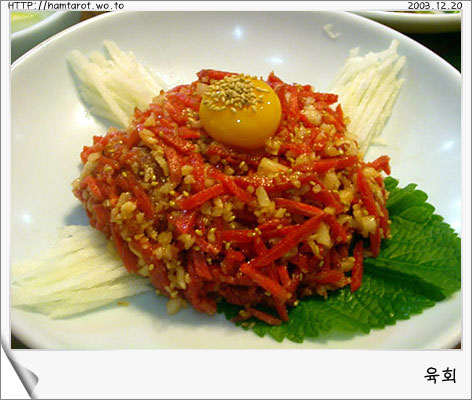

육회는 전주(全州) 육회가 유명한데, 기름기가 없는 소의 붉은 살코기를 가늘게 설어서 간장·다진 마늘·참깨·설탕과 함께 고루 버무린다. 접시에는 미나리와 무채를 깔고 회를 올린 다음 복판에 달걀 노른자위를 얹는다. 또 둘레에는 배로 채를 썰어 둘러놓고 잣과 실고추를 고명으로 뿌려 놓는다. 배는 자연 감미(甘味)식품일 뿐아니라 고깃살을 부드럽게 하는 천연 연육제(軟肉劑) 노릇을 한다.

문헌 속에 나오는 육회도 이와 비슷하다. 《시의전서》는 육회 만드는 법에 대하여 "기름기가 없는 연한 황육(黃肉)의 살을 얇게 저며 물에 담가 핏기를 빼고 가늘게 채를 선다. 파와 마늘을 고루 다져서 후추가루· 깨· 소금· 굴을 섞어 고기와 잘 주물러 재고, 잣가루를 많이 섞는다."고 기록하고 있다.

조상들은 소고기 육회 말고도 겨울철에는 '동치회(冬雉膾)'라는 꿩고기 육회를 만들어 먹어서 《증보산림경제》는 동치회 만드는 법을 이렇게 설명하고 있다. "겨울철에 꿩을 잡으면 내장은 빼내고 눈이나 얼음 위에 꽁꽁 얼린 다음 잘 드는 칼로 얇게 썰어서 초장과 생강·파와 함께 버무려 먹는다."

'갑회(甲膾)'는 소의 내포(內包)로 만든 육회를 말한다. 서울에서는 오래 전부터 도살장이 있어서 신선한 내장류를 구하기가 비교적 쉬웠던 까닭에 많은 사람들이 술안주로 즐기는 음식이다. 소의 양과 처념을 소금으로 잘 씻는다. 양은 �는 물에 살짝 데쳤다가 꺼내어 검은 막을 없앤 다음 얇게 저며서 각각을 접시에 담고 잣가루를 살짝 뿌린다.

소의 내장류인 간(肝)· 양· 처녑· 콩팥 등 회를 만들 감이나, 이런 것을 잘게 썰고 갖은 양념을 하여 회로 무친 음식을 '회깟'이라고 한다. '갑회'와 '회깟'은 뜻이 거의 같은 말인 셈이다.

'취미세상' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 산세베리아 (0) | 2008.12.30 |

|---|---|

| [스크랩] 고추 (0) | 2008.12.30 |

| [스크랩] 집안에 두면 좋은 식물 (0) | 2008.12.30 |

| [스크랩] 공기 정화 식물 (0) | 2008.12.30 |

| [스크랩] 승진하거나 영전을 했을 때, 난을 보내는 이유? (0) | 2008.12.30 |